| Auf einem rund 28,534 ha großen Areal erstreckt sich mit einer mittleren Höhe von 330 m über NN das basaltische Ohlgebirge bei Steinau an der Straße. Steilaufragende Felsformation, verschiedene exponierte Hanglagen und ein strukturreicher Bach charakterisieren in Verbindung mit Altholzbeständen, Borstgrasrasen und Wacholderheiden das Landschaftsbild. Die großen Basaltvorkommen des Ohlgebirges waren im 18ten Jahrhundert die Grundlage für den Pachtvertrag zwischen der Stadt Steinau und Anna Maria Rousselle über ein 4 ha großes Waldstück. Für die jährliche Zahlung von 1240 Mark erwarb die aus Hanau-Steinheim stammende Witwe die Rechte, einen Steinbruch anzulegen. |  |

|

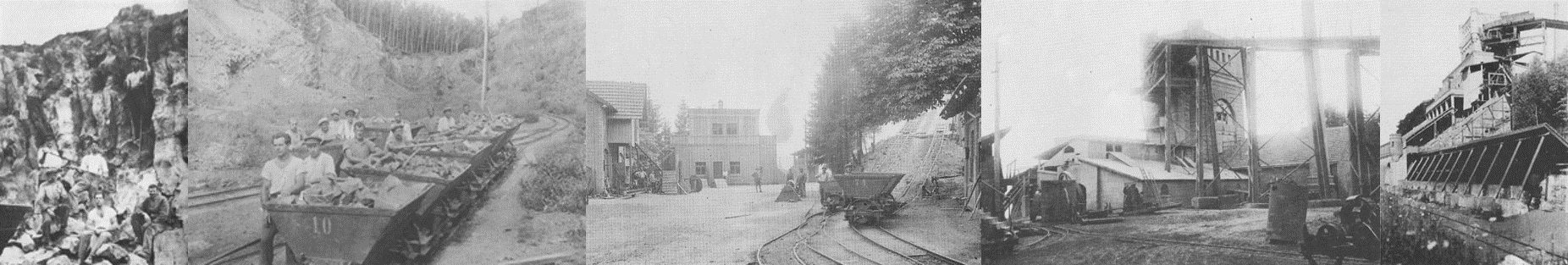

Im Jahre 1875 begann dann der Basaltabbau im Ohl. Die Arbeiter im Steinbruch setzten mit Sprengungen das dunkelblaue Gestein von der Steilwand frei und lösten mit Brechstangen, Keilen und Spitzhacken die schweren Gesteinsbrocken. Quelle:

|

|

|

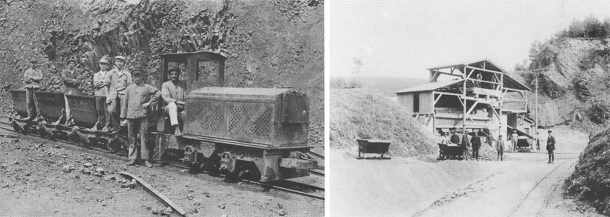

Auf Loren verladen gelangte der Basaltbruch an den Rand des Steinbruchs, zur Seilbahn oder zum Zerkleinerungswerk, in dem der Bruch zu Schotter oder Split weiterverarbeitet und entsprechend seiner Körnung sortiert wurde. Quelle Bildmaterial: |

|

|

Während über den sogenannten Bremsberg die mit Steinmaterial gefüllten Loren mittels dicker Drahtseile hinuntergelassen gelassen wurden, zog man gleichzeitig die leeren Loren wieder hangaufwärts. Quelle Bildmaterial: |

|

|

Über eine steile Rampe gelangten die beladenen Loren zur Ladeluke im oberen Teil des heute noch als Industrieruine vorhandenen Turms. Hier wurde das Steinmaterial von der im Inneren installierten Brecheranlage zu Schotter und Splitt zermahlen. Vom Schotterwerk wurde der Basalt in Silos geleitet und auf die darunterstehenden Waggons verladen. In den Hochkonjunkturzeiten des Werkes verkehrten täglich über den Industrieanschluss zur Bahnstrecke zwei Züge, beladen mit dem Material das größtenteils für den Eisenbahnbau verwendet wurde. Abnehmer gab es in allen Regionen Deutschlands und im nahegelegenen Ausland. Quelle Bildmaterial:

|

|

|

Rund 100 Arbeiter fanden im Steinbruch bei harter Arbeit ihr Auskommen. Dabei nahmen die Steinrichter innerhalb der ungelernten Arbeiterschaft im Steinbruch eine hervorgehobene Stellung ein. Die Steinrichter führten ihre Arbeitsstelle wie ein selbstständiger Handwerker. Niemand fragte: “Wann kommst du, wann gehst du?“ Sie konnten über ihre Arbeitszeit frei verfügen. Die Steinrichter arbeiteten in einer so genannten Kipperbude. Die Buden dienten zum Schutz gegen Wind und Wetter, vor allen Dingen aber vor der Sonne. Bei Sonneneinstrahlung trocknete der Basalt aus und war dann nur schwer zu bearbeiten, da er splitterte oder an der falschen Stelle zersprang. Bei großer Hitze bedeckte man die Steine mit nassen Tüchern um ein Austrocknen zu verhindern. Die großen Steinblöcke wurden mit einer Schlage zu kleinen Stücken von ungefähr der Größe des herzustellenden Pflastersteins zertrümmert. Diese wurden auf einem Platz aufgeschichtet. Die weit entfernt liegenden Steine holte sich der Steinrichter mit einem Haken heran, um nicht jedes Mal aufstehen zu müssen. Dann nahm er den kleineren, eigentlichen Richthammer und spaltete das Teil an allen Seiten auf die benötigte Größe mit einigermaßen gleicher Kantenlänge. Quelle Bildmaterial: |

|

Es gehörte schon eine gewisse Begabung, viel Erfahrung und Können dazu, den Stein so zu bearbeiten, dass die gewünschte Form eines Pflastersteins mit möglichst wenigen Schlägen erreicht werden konnte. Vor allen Dingen musste er genau wissen, an welchen Stellen er den Hammer ansetzen musste.

|

Die Kipphämmer waren aus Eisen und hatten scharfe Kanten. Sie hatten eine Ähnlichkeit mit Fäusteln. Allerdings waren in den beiden Hammerbahnen Vertiefungen eingeschmiedet. Diese Vertiefungen hatten den Zweck, dass die Kanten meißelförmig wurden und länger scharf blieben. Beim Richten der Pflastersteine wurden drei Kanten einer Hammerbahn genutzt. Mit den beiden Seiten rechts und links wurden größere Stücke vom Rohling abgeschlagen. Die Kante an der Stirnseite konnte beim Schlagen schräger angesetzt werden und dadurch feinere Korrekturen an der Form der Steine gemacht werden. Waren die drei Kanten an einer Seite des Hammers stumpf, wurde der Hammer am Stiel gedreht, sodass die drei Kanten der zweiten Hammerbahn zur Verfügung standen. Die Hammerstiele waren seitlich etwas abgeknickt, damit man auch längere Steine (länger als der Hammerstiel) bearbeiten konnte und man sich auch nicht so schnell an den Fingern verletzte. |

Die Stiele für die Hämmer stellten die Steinrichter selbst her. Beliebt waren Weißdorn- und Schwarzdornsträucher. Das Holz musste abgelagert sein, um daraus einen Hammerstiel zu fertigen. Wenn beide Seiten des Hammers stumpf waren, ging das Werkzeug zur Überarbeitung in die Schmiede. Wenn im Bruch keine Werksschmiede vorhanden war, erledigten die Dorfschmiede die Arbeit. Die Steinrichter brachten ihre Werkzeuge am Abend zur Schmiede; und der Schmied bearbeitete den Hammer. Er wurde im Schmiedefeuer glühend gemacht, die Vertiefung in der Hammerbahn wurde erneuert und die Kanten geschärft. Anschließend wurde der glühende Hammer im Wasser gehärtet.

Ein erfahrener, geschickter Steinrichter konnte bis zu 800 Pflastersteine am Tag schlagen; das war aber eine Höchstleistung, die voraussetzte, dass er gutes Material hatte, welches nicht ausgetrocknet sein durfte. Normal und üblich war eher eine Leistung von 600 Stück pro Tag. Bei schlechter Qualität des Basalts oder weniger Erfahrung konnte noch viel weniger dabei herauskommen. Die meisten Steinrichter wurden nach Stückzahl bezahlt. 1881 verdiente ein Steinrichter (ohne Akkord) in der Stunde 22 Pfennig. Ein Laib Brot kostete allein schon 38 Pfennig. 1914 betrug der Verdienst 33 Pfennig, und im Gedinge (Akkord) konnten bis zu 43 Pfennig erreicht werden. Im Gedinge wurde für einen m³ Kleinpflaster 10.- Mark bezahlt.

1895 gründeten die Söhne Wilhelm und Friedrich Rousselle in Konkurrenz zur Bayerischen Hartstein AG in Würzburg die Vereinigte Rousselle'schen Basaltwerke GmbH. Durch den Wettbewerb ging jedoch die Ertragslage beider Unternehmen soweit zurück, dass man sich 1906 zu der Gemeinschaftsgründung der Mitteldeutschen Hartstein Industrie AG Steinau entschloss.

Als im laufe der Jahre das nutzbare Material immer weiter abnahm, sollte am 10. November 1928 im südwestlichen Ohl eine große Stollensprengung neue Basaltvorkommen erschließen. Die hieran geknüpften Erwartungen erfüllten sich jedoch nicht. Zudem wurden immer weniger Pflastersteine gebraucht und die Wirtschaftskrise ließ Straßen- und Eisenbahnbau stagnieren. Fehlende Rentabilität und Wirtschaftskrise waren letztlich dafür verantwortlich, dass sich 1930 die Firmenleitung genötigt sah, das Werk Steinau aufgrund der drückenden Geschäftslage zu schließen.

| Heute steht das Gelände des Steinbruchs unter Naturschutz und als markanter Zeitzeuge ist der von der Autobahn A66 sichtbare und dem Verfall preisgegebene Turm des ehemaligen Schotterwerkes verblieben. |  |